《大乘義章》第二<義法聚>中<假名義>一門,將假法分爲四:因生(緣生)假、因成(緣成)假、相待假、相續假:

《大乘義章》卷1〈二、義法聚(二十六門).5 假名義(一)〉:「或分為四。始從因生乃至相續。於中略以五門分別。一釋其名。二辨其相。三約時類。彰假差別。四辨寬狹。五對三假。[9]苦相收攝。第一釋名。名字是何。一因生假亦名緣生。二因成假亦名緣成。三相待假亦名相形。四相續假。」(CBETA 2024.R3, T44, no. 1851, p. 479b20-25)

[9] 苦【大】,共【校異-原】。

接下來分辨四種假法的體相:

《大乘義章》卷1〈二、義法聚(二十六門).5 假名義(一)〉:「就初假中。名別有二。一名因生。二名緣生。就此二中四門分別。」(CBETA 2024.R3, T44, no. 1851, p. 479c7-8)

《大乘義章》卷1〈二、義法聚(二十六門).5 假名義(一)〉:「第二假中。名亦有二。一名因成。二因緣成。就此二中。辨義不同[15]有四門。」(CBETA 2024.R3, T44, no. 1851, p. 479c23-25)

[15] 有【大】,亦有【校異-原】。

結合上下文看,“二因緣成”應為“二名緣成”。

1個讚

讀者您好,

感謝提供修訂建議,CBETA 列入修訂。

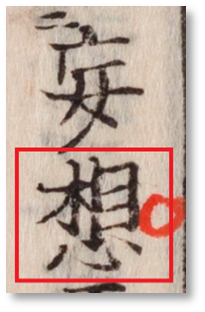

「二因緣成」,檢原書圖檔用字同電子檔。本題依對校刊本,將「因」修訂作「曰」。

修訂後

T44n1851_p0479c24:名因成。二[因>曰]緣成。就此二中。辨義不同[15]有

cf1: 《大乘義章》(日本京都大學藏經書院文庫藏刊本第59圖第4行)

1個讚

大乘義章卷第一義法聚「二諦義」用字問題

原文如下:《大乘義章》卷1〈二、義法聚(二十六門).7 二諦義(一)〉:「第二宗中所說。二諦形對不定。對前宗中陰上無人。得說性空即於世諦。今說性空即陰無性。不同前宗陰上無人。若對後宗。得言不即。後宗之中。即指妄想虛誑之法。以之為空。故名為即。今此宗[1]中。就假名因緣法中。說無定性。不空假名因緣之相。故曰不即。//第三宗中所說二諦。一向相即。彼說諸法妄想虛誑。體是無法。其猶幻化。幻化之有。喻彼世諦。幻化之。無喻彼真諦。然彼幻有。無別體性。說無為有。無為有故。世諦即真。幻化之無。亦無別體。指有為無。有為無故。真諦即世。世諦即真。色即空也。真諦即世。空即色也。色即空故。有即非有。空即色故。無即非無。故[2]地持云。從有[3]無方便。入非有非無。」(CBETA 2025.R1, T44, no. 1851, p. 485a18-b2)

[1] 中【大】,中但【校異-原】,俱【甲】。 [2] 第六。 [3] 無【大】,〔-〕【甲】。

這兩處的「想」字,似乎應為「相」字。因爲依據文意,慧遠所立四宗(立性宗、破性宗、破相宗、顯實宗)之中,第三破相宗中「有」法的層次以「妄相之有」為世諦,并沒有「妄想之有」。第三破相宗中「無」法的層次以離「妄相無」為真諦,也沒有「妄想無」。以「妄想之有」為世諦、離「妄想無」為真諦/世諦是第四顯實宗中的内容,所以我以爲這兩處應該是「相」字。

另外,「幻化之。無喻彼真諦。」中,標點應該是:幻化之無。喻彼真諦。

1個讚

讀者您好,感謝提供修訂建議!兩題謹覆如下。

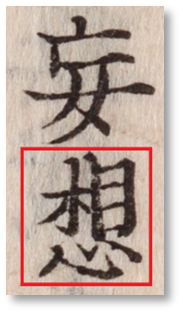

(一)「想」,檢原書圖檔同電子檔,兩處均作「想」。

對校《大乘義章》(日本京都大學藏經書院文庫藏刊本第78圖第11行)、(日本京都大學藏經書院文庫藏刊本第78圖第14行)亦均「想」。

故本題先列入修訂參考。

(二)修訂句讀如下。

修訂後

T44n1851_p0485a26:彼世諦。幻化之無。喻彼真諦。然彼幻有。無別

1個讚